交通量調査って・・・

- 100円ショップでカウンター買って、人を募集したら出来るのでは?

- 計るだけだから誰でも出来そう

- 本当にちゃんと計っているのか心配

このようなお声を頂くことがあります。

単純作業を長時間繰り返すので、そのように見えるのも無理はありません。

しかし未経験の会社様が自社で行うには難しいポイントがあります。

だからこそ私達は専門の会社として多数のご依頼を頂いております。

初めて交通量調査・通行量調査などを依頼される際はご不安なことと思います。

こちらが不安解消のお役に立てたらと思い、私達が交通量調査をご依頼頂いたほうが良いと考える理由をまとめました。

ご参照いただけましたら幸いです。

交通量調査とは?

交通量調査は道路の特定の箇所における交通量を測定する調査です。

多くの場合は交差点や単路部(交差していない道路)が対象です。

数取器等を用い、歩道や道路のわきから交通量を計測します。

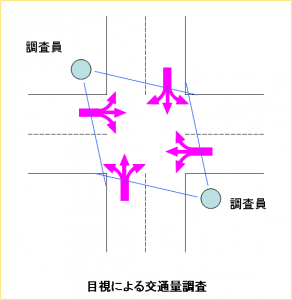

図のように、4差路の交差点であれば2名で観測するのが基本です。

道路は4方向に伸びていますが、自動車はそれぞれ直進・左折・右折をするので、方向は全部で12方向あります。

したがって一人が6方向ずつ観測するイメージです。

これ以上多くの方向数を見ようとするとかなりのベテランでないと難しく、これより少ない方向数ですと人件費がかさんでしまいます。

交通量調査に必要なもの

まずは機材です。

以下のような機材が最低限必要となります。

| 数取器

交通量を調査する上で必ず必要となります。 5個つながっている理由は後ほどご説明致します。 |

|

| パイプ椅子

交通量調査は通常12時間~24時間が多いです。 そのため、調査員の集中力を落とさないためにパイプ椅子が必要です。 |

|

| 安全ベスト

主に夜間の安全のために用意しています。 場所によってはLED発光タイプも使用します。 |

|

| ヘルメット

調査員の安全面を考慮して必要な場合に着用致します。 ご指定のものがあればその規定に従います。 |

|

| デジタル腕時計

デジタルが必須です。 その理由も後述致します。 |

|

こうしてみると、意外と準備が必要なことがご理解頂けると思います。

調査地点が多いときには、パイプ椅子が100脚以上必要になることもあります。

夜間の調査などでは、通行される方々や自転車との接触事故を防ぐため、安全ベストも必携です。

数取器ですが、100円均一で販売しているものは単カウンターです。

写真のように、通常は5連式を使用します。

なぜ5連式が必要かと申しますと、車種ごとの分類が基本的に指定されているからです。

主な分類は

- 自動車

- バス

- 軽貨物

- 大型貨物

- 二輪車(バイク)

となります。

これらの分類をするため、5連式のカウンターが1方向あたり1つ必要となります。

ですから、調査員は1人あたり6つのカウンターを持ち、車の流れを見ながら30個の分類をカウントしています。

慣れない人が行うと、見落としや押し間違いが発生してしまう一番のポイントです。

調査員は、調査結果を概ね10分おきに紙(野帳と言います)に記載していきます。

10分を秒単位で正確に計るため、デジタル腕時計を持参して頂いています。

アナログ時計ではズレが生じてしまい、そのズレが後々大きな影響になる場合があります。

そのため、当社ではデジタルを必須条件としています。

交通量調査当日までの流れ

当日を迎えるまでに行う準備がいくつかあります。

現場踏査(現地の下見)

まずは現場の下見にいきます。これを現地踏査と言います。

現地踏査は非常に重要です。

例えば、通常4差路の交差点は2名の配置で、道路のわきからカウントするとお伝えいたしました。

しかし実際現地を見てみると、角地の建物や植樹が張り出していて見通しが悪かったり、車の通過台数がある方向だけ非常に多かったりすることがあります。

見通しが悪い場合は、観測地点を移動して見るべき方向が全て見える位置を選びます。

通過台数が多い場合には、観測方向を変則的にし、同じ人数で見られるように組み替えるか、人数を増やします。

このように、現地に行かなければ分からないことがあります。

常に4差路=2人 としてしまうと、精度の悪い調査結果を招きかねません。

機材準備

現地踏査を元に機材を必要な数だけ準備していきます。

調査は一斉に同じ時刻からスタートします。

そのため、調査前にもたつくことのないよう、スムーズに準備が出来るように工夫して機材を準備します。

道路使用許可申請

道路にパイプ椅子を並べたり、一定時間同じ位置を専有する場合には、警察へ『道路使用許可』というものを申請して取得する必要があります。

この申請には概ね10日ほどかかります。※警察により日数は異なります

申請には調査日や調査時間の開始終了時刻、調査方法、どこにパイプ椅子を置くか、通行人の妨げにならないか、などを記載します。

慣れていなければ何度も出し直しをすることもありますので、ご経験のない場合はおまかせ頂くほうがスムーズです。

調査員の手配と配置決め

現地踏査から導き出した必要人員を募集します。

人員の配置は調査精度や安全な実施に影響しますので、細かく配慮して配置を決定します。

以上がおおまかな当日までの準備です。

その他にも必要な事柄があれば事前に手配を致します。

交通量調査当日の動き(例)

役所の調査の場合、AM7時~の調査が主となります。

以下はそのケースを見てみます。

step.1

集合場所に集まった調査員の点呼

step.2

調査時間までに現地へ調査員を配置

step.4

調査開始

step.5

調査開始のご報告

step.6

調査終了

step.7

撤収

step.8

調査終了のご報告

以上がおおまかな流れです。

調査地点は道路なので、駅から遠いことが多いです。

そのため、調査員を地点まで運ぶための車両を準備することが一般的です。

限られた時間の中で、最適な配置ルートを設計し、配送計画を出すのも経験とノウハウが必要です。

当日の朝にどの道路が込みやすいかを予測しなければ配送が間に合わないからです。

このあたりは現地踏査の際に確認できればベストですが、日によって異なるため、道路に精通していなければ難しい部分かと思われます。

付随調査

交通量調査には付随した調査があります。

例えば渋滞帳調査・路上駐車確認・走行調査などです。

これらを組み合わせた場合、運営はより複雑になります。

集計・ご納品

調査によって得られた計測データを取りまとめます。

指定がなければ当社フォーマット・もしくはご発注者様がよく使用されるフォーマットに則って制作致します。

ご指定のフォーマットがあればそちらに従って作成致します。

集計における一番の課題は入力や数式の誤り等によるミスです。

当社ではミスが起こりにくいダブルチェックフォーマットを使用し、さらに人的ミスを減らす工夫をしております。

以上が交通量調査の一連の流れとなります。

ご依頼ポイントまとめ

- 必要な機材を一式所有しており、かつ効率的な事前準備が可能

- 交差点の状況次第で配置人数・必要機材・カウント位置などの最適条件が変わる

- 経験により効率的な調査設計が可能、結果的にコストダウンになる

- 集計時に発生しやすい人的ミスを抑える仕組みがある

ヒルズリサーチでは、20年以上の経験を持つスタッフが交通量調査の指揮を執り、調査を行っております。

登録スタッフは1500名超、長期経験者数は500名を有しておりますので、小規模~大規模まで多彩な調査が可能です。

交通量調査の委託先・ご依頼先でお悩みの際はぜひ当社までお声がけ下さい。

ご連絡お待ちしております!

最後までお読み頂きありがとうございました。

株式会社Hills' Research and Fields 一同